放射線科

放射線科の取り組みについて

放射線科では、安全で質の良い医療を提供するために、日々、知識と技術の研鑽に努めています。常に最新の情報を取り入れ、検査の精度と信頼性の向上に取り組んでいます。

最新の医療機器の導入

2020年9月の病院リニューアルに伴い1.5テスラのMRI装置を新たに導入しました。また、一般撮影装置およびマンモグラフィ装置は、従来よりも放射線被ばくを抑えられるフラットパネルディテクター方式に更新しました。

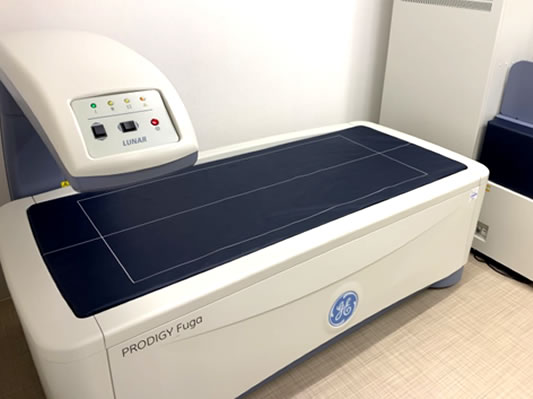

骨密度測定装置も腰椎と大腿骨頸部の両方を測定できる最新機器に刷新しています。

地域医療との連携と予防医学への貢献

当院では、高額医療機器の共同利用を推進しており、地域の医療機関との連携を図っています。これにより、より多くの患者様が高度な画像診断を受けられる体制を整えています。さらに、予防医学にも力を入れており、人間ドックや各種検診においても画像診断を積極的に活用しています。早期発見・早期治療に貢献できるよう、質の高い検査を提供しています。

設置装置一覧

- 一般撮影装置 2台

- MRI 装置(1.5T) 1台

- 乳房用 X 線診断装置 1台

- MDCT 装置(16列) 1台

- フラットパネル 7枚

- 骨密度測定装置 1台

- X 線 TV システム 1台

- X 線ポータブル撮影装置 2台

- 外科用イメージ 2台

認定資格者一覧

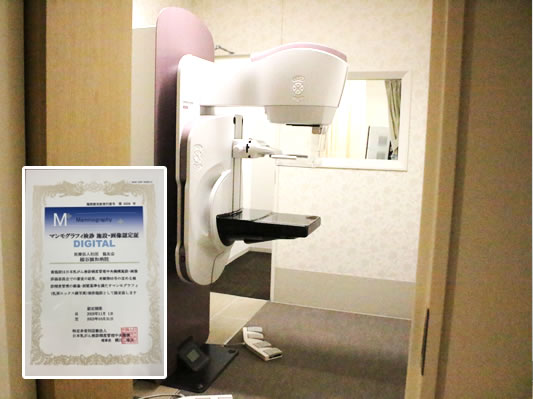

- 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 3名

- 磁気共鳴(MRI)専門技術者 1名

- 放射線管理士 2名

- 放射線機器管理士 1名

設備紹介

2020年9月の病院リニューアルではMRI(1.5T)を新規導入いたしました。

その他の導入機器では、一般撮影とマンモグラフィーに放射線被ばくを従来の1/2から1/3程度に抑えることができるフラットパネルディテクター装置に、骨密度測定装置では、腰椎と大腿骨頚部で正確な骨密度を測定できる機器に更新しております。

一般撮影

一般撮影装置とはX線を人体に照射し、体内の様子を画像として表示する検査です。一般的に「レントゲン撮影」と呼ばれています。この検査は胸部や腹部の状態、骨折の有無など様々な病気や怪我を対象に行い画像診断の基本となる大切な検査です。

当院の撮影装置はFPD(Flat Panel Detector)と呼ばれる新型の装置が導入されており、従来のもの(フィルムやCR)よりも少ない被ばくで高精細な画像を撮影することが可能です。

MRI (1.5T)

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴撮像)とは磁石と電磁波を利用して人体の断面を撮像する検査です。放射線を使用しないため被ばくなく体内の構造を確認することができ、造影剤というお薬を使用せずに血管や胆道などの脈管を映し出すことができるという特徴がありますが、検査時間が20分~60分(検査部位や内容にって大きく異なります)と、CT検査と比べて長くかかります。また、土管のような狭く長い空間で検査を行うため、閉所恐怖症の方には厳しい検査となります。強力な磁石を利用するため、体内に金属が留置されている場合には注意が必要です。

当院では磁気共鳴(MRI)専門技術者が画像管理を行っており、常に検査の質の向上に努めています。

マンモグラフィー

当院ではすべてのマンモグラフィを女性技師のみで対応しているため、安心して検査を受けていただくことができます。「マンモグラフィは痛い」というイメージで敬遠される方もいらっしゃると思います。そのため当院では痛みを軽減させるよう丸みを帯びた形状の装置を採用しています。また、乳房を圧迫する際の痛み、検査時に機器に押し付けられることによる脇帯や腹部の痛みを少しでも改善できるよう工夫されています。

全く痛くないということはありませんが、我慢できない痛み、不安などございましたらご遠慮なく女性技師にご相談ください。

骨密度

骨粗鬆症とは骨のカルシウム分(骨量)が少なくなり、骨の強度が低下してしまう病気です。その結果、骨が脆くなり骨が曲がったり、背中や腰の痛みを生じ、少しの衝撃でも骨折しやすくなってしまいます。

骨密度検査では、骨の密度を測定することにより骨粗鬆症の早期発見が可能となり、骨粗鬆症の予防や適切な治療を行うことができます。

当院では現在最も精度が高いDEXA法と呼ばれる検査方法で骨密度測定を行っています。DEXA法とは微量なX線を使用して正確な骨密度を測定する日本骨粗鬆症学会のガイドラインでも推奨されている方法です。

CT(16列)

CT(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)とは装置の内部が回転しながら人体にX線を照射し、身体の断面(輪切り画像)を撮影する検査です。一般撮影と比べ、より体内の微細構造を確認することができ、撮影された画像から立体的な3D画像を作成することも可能です。また、造影剤というお薬を使用することで血管や病変を明瞭に映し出すことができ、検査目的に応じて用いられます。

撮影時間は検査目的によって異なりますが、造影剤を使用しない検査では5〜10分程度、造影剤を使用する検査では10分〜20分程度となります。